Loretokapelle Drensteinfurt - Tag des Denkmals 09.09.2018

Bericht: Holger Martsch

Die Loretokapelle, eine Drensteinfurter Besonderheit

1726 wurde die Kapelle von Lambert Friedrich Corfey erbaut. Bauherren waren Matthias von der Recke und Adolphine von Wolff-Metternich zur Gracht. Es handelt sich bei dem Gotteshaus um eine besondere, in Westfalen nur noch sehr selten erhaltene Kapellenform nach dem Vorbild der Santa Casa in Loreto bei Ancona in Italien. Das der Legende nach von Engeln im 13. Jahrhundert nach Italien translozierte Gebäude wurde an vielen Orten nachgebaut. 1867 und 1887 Anbau/Erweiterung der Familiengruft Landsberg-Velen.

weiterlesen...

Der Arbeitskreis Heimatgeschichte des Heimatvereins Drensteinfurt hatte sich in monatelanger Arbeit mit der Geschichte der Kapelle und ihres Vorgängerbaus, der Johanneskapelle, beschäftigt. Bei der zeitaufwändigen Suche in alten Dokumenten brachte die Gruppe bisher nicht bekannte Fakten zutage. Alle Fakten und neu gewonnenen Erkenntnisse hat sie in einer vierzigseitigen, reich illustrierten Broschüre zusammengetragen, die am Tag des offenen Denkmals 2018 vor der Loretokapelle zum Preis von 3,50 Euro verkauft wurde.

Aktivitäten am 9. September 2018

Normalerweise ist die Kapelle der Öffentlichkeit nicht zugänglich, nur der Außenbereich kann besichtigt werden. Lediglich einmal im Jahr, und zwar anlässlich der plattdeutschen Andacht an Pfingstmontag, wird sie geöffnet. Am 9. September 2018 jedoch war auch das Innere von 11 bis 17 Uhr für Besichtigungen freigegeben. Christine Schäper und Liane Schmitz erläuterten den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern den Betraum und seine Ausstattung, währen Kurt Schmitz die Außenarchitektur und die besondere Lage der Kapelle erklärte. Den Abschluss des Denkmaltags bildete eine Andacht in der Loretokapelle, die um 16 Uhr begann.

Galerie

weiterlesen...

Fotos: Gerty Münstermann

Die Geschichte der Loreto-Kapelle - WA Mechthild Wiesrecker

Die Geschichte der Loreto-Kapelle, die an einem alten Fernweg nach Münster steht, hat es dem Arbeitskreis Heimatgeschichte des Heimatvereins besonders angetan. Dank ihrer akribischen und hartnäckigen Suche in alten Akten stießen sie auf Fakten, die sie selber überraschten.

weiterlesen...

Es ist das dritte Projekt, dass der Arbeitskreis bestehend aus Helmut Winterscheid, Liane und Karl Schmitz, Waltraud Havers, Christine Schäper, Karl-Heinz Domaser, Ulla und Manfred Blanke, Walter Gröne und Holger Martsch mittlerweile gründlich unter die Lupe genommen hat. Anlässlich des Denkmaltages 2017 hatten sie sich das Alte Pfarrhaus vorgenommen, 2016 die Geschichte des Hotels zur Post. Es waren vor allen die unterschiedlichen Aussagen, die sich um die Geschichte Vorgängerkapelle der jetzigen Loretokapelle ranken, die die Neugier des Arbeitskreises geweckt hatten.

Es gab Behauptungen, die Kapelle sei für Leprakranke errichtet worden, andere erzählten, die Familie Von der Recke habe sie als Wiedergutmachung, nachdem sie wieder katholisch wurde, erbaut, und wieder andere meinen zu wissen, wer die Reliefs fertigte. „Alle Aussagen waren im Grunde genommen glaubwürdig“, berichtet Liane Schmitz. „Dank der Aufzeichnungen haben wir aber jetzt Klarheit.“ Wann genau die erste Kapelle, die den Namen Johanneskapelle trug, erbaut wurde, geben die Akten nicht her. Eingrenzend lässt sich das Entstehungsdatum anhand der Erlaubnis des Bischofs, dort die Messe zu lesen.

Diese wurde 1664 erteilt, zu einer Zeit der Gegenreformation. Die Kapelle sei deanitiv von Vikar Johannes Zumdael erbaut worden mit der ananziellen Unterstützung Drensteinfurter Bürger, so Schmitz. Die Von der Reckes kümmerten sich damals um den Unterhalt der Kirche. Es sei keine Stiftung für Leprakranke gewesen. Sicherlich gab es ein Leprosorium in der Nachbarschaft. „Spannend ist, dass wir jetzt Klarheit haben über das Bauwerk mit seiner faszinierenden Lage“, berichtet Schmitz weiter.

Das sei viel Arbeit gewesen, „aber wir sind eine schlagkräftige Truppe“, stellt Waltraud Havers fest. Und Christine Schäpers fügt hinzu: „Und es macht Spaß.“ Der kleine Vorbau sei auch nicht für die Leprakranken dagewesen, damit diese die Messe verfolgen können. Das habe es zwar gegeben, aber nicht in Drensteinfurt, informierte Helmut Winterscheid. Es sei ein Glück gewesen, dass man im Archiv so einen umfangreichen Bestand von Daten über Vikarie und Kapelle gefunden habe. Ab 1770 habe der damalige Vikar auch das Archiv betrieben und alles gründlich vermerkt. Wann genau die erste Kapelle, die den Namen Johanneskapelle trug, erbaut wurde, geben die Akten nicht her. Eingrenzend lässt sich das Entstehungsdatum anhand der Erlaubnis des Bischofs, dort die Messe zu lesen. Diese wurde 1664 erteilt, zu einer Zeit der Gegenreformation. Der besondere Ort der Kapelle sei ebenfalls von großem Interesse. Dort führte die Hauptstraße nach Münster entlang über Albersloh mit einer Gabelung weiter durch die Davert und über Sendenhorst. Viele Menschen seien dort vorbeigekommen. Wichtig auch für das Leprosium und dessen Bewohner, die so die Möglichkeit bekamen, zu betteln. Außerdem habe sich in unmittelbarer Nähe ein Richtplatz befunden.

Damals sei es üblich gewesen, Richtstätten an den Eingängen der Stadt zu errichten, damit jeder Stadtbesucher sofort wusste, dass hier Recht und Ordnung herrschte. Eine weitere ehemalige Richtstätte beandet sich am Ortsausgang Kleiststraße, links hinter dem jüdischen Friedhof. Das Grundstück an der Kapelle trägt den Namen Heitbrink, in der Nähe beandet sich der Schieven Garten – Schieven ist plattdeutsch und bedeutet Scheibe.

Dort hatten die Kirchspielschützen ihren Exerzierplatz, dort feierten sie Schützenfeste. 1726 wurde die Johanneskapelle, die stark heruntergekommen war, vom Architekten Lambert Friedrich Corfey nach einem Vorbild der berühmten Santa Casa in Loreto in Italien neu erbaut. „Sicher weiß man, dass Corfey selber in Italien gewesen ist und sich das Original angeschaut hat“, berichtet Liane Schulz. Ob Von der Recke selber dort gewesen ist, sei nicht belegt. „Das zu erfahren wäre das Tüpfelchen auf dem i.“

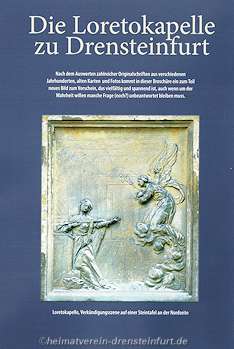

In der Loretokapelle ist sogar der Riss eingearbeitet, der alle Nachbauten auszeichnet. Die Legende sagt, dass die originale Loretokapelle in Italien ursprünglich das Wohnhaus der Heiligen Familie in Nazareth gewesen sei.

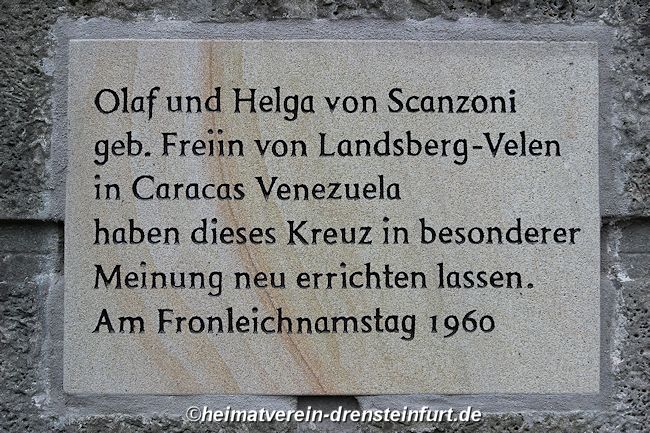

Engel hätten das Haus im 13. Jahrhundert nach Italien getragen, beim Abstellen sei der Riss entstanden. An die Geschichte erinnert das Sandsteinrelief an der Außenfassade. Bis etwa 1960 führte die Fronleichnamsprozession Jahr für Jahr an der Loretokapelle, die früher sogar ein häuag besuchter Wallfahrtsort war, statt.

Gottesdienste

Heute finden keine regelmäßigen Gottesdienste in der Kapelle statt. Nach dem 2. Weltkrieg ab 1949 gab es mehr oder weniger regelmäßig Gottesdienste, vor allem während der Tätigkeit von Vikar Dr. Deimel bis etwa 1969. Allerdings findet seit Jahrzehnten, auf Initiative des Heimatvereins, jedes Jahr am Pfingstmontag eine Maiandacht in plattdeutscher Sprache dort statt.